慢性肝炎の70%を占める「C型肝炎」

C型肝炎とはC型肝炎ウイルス(HCV)の感染により、肝炎が引き起こされた状態です。

C型肝炎とはC型肝炎ウイルス(HCV)の感染により、肝炎が引き起こされた状態です。

ウイルスへの感染で、まずは急性肝炎になり、その約70%はウイルスが排除されず慢性肝炎になります。

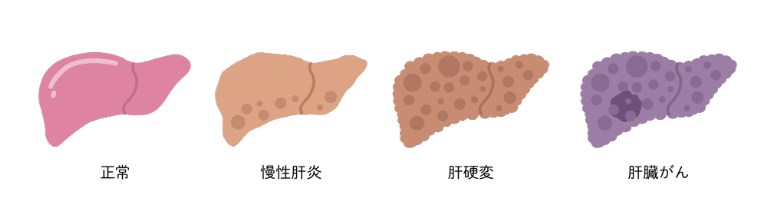

いったん慢性化すると自然に治癒することは稀であり、慢性的な炎症が続くと肝臓は徐々に硬くなっていきます。

その後、約20年で肝硬変、約30年で肝がんに至るとされています。

現在、日本のHCV感染者数は100万人程度とされています。

C型肝炎の症状と経過

潜伏期

潜伏期間は2週間から6か月間で、感染者の約80%が無症状です。

症状

自覚症状が見られる場合には、腹痛や倦怠感、嘔気・嘔吐、食欲不振などがあります。

慢性肝炎になると倦怠感などの自覚症状が長く続きます。

重症症状

肝硬変まで進行すると、皮膚や白目が黄色くなる「黄疸」や手のひらが赤くなる「手掌紅斑」、お腹に水がたまる「腹水」などの症状が出現します。

ただし、肝硬変や肝がんへ至った後も、自覚症状が出現しないこともあります。

そのため、検査を受けて初めてC型肝炎にかかっていることがわかることも少なくありません。

健康診断などの機会に肝炎ウイルス検査を受けることが重要です。

C型肝炎の感染経路は?原因

C型肝炎ウイルス(HCV)への感染は、主にHCVへ感染している人の血液が体内に侵入することで感染します。

具体的には、注射針の共用や性行為、母親から子への母子感染などがあります。

C型肝炎に感染する確率

具体的な感染率は明らかにはなっていません。

報告によると、夫婦のどちらかがC型肝炎に感染していた場合、夫婦間で感染する確率は年間0.23%とされています。

C型肝炎の血液に触ってしまった!

感染者の血液に触れた場合、感染の恐れがあります。

早めに医療機関を受診してください。

C型肝炎は健康診断でも分かる?検査方法

慢性C型肝炎の診断方法として、血液中のHCV抗体の検出、HCV蛋白およびHCV核酸の検出があります。

最初のスクリーニングでは、一般的にHCV抗体を確認します。

血液検査

血液中にC型肝炎ウイルスに対する抗体があるかどうかを調べます。

血液中にC型肝炎ウイルスに対する抗体があるかどうかを調べます。

抗体とは、ウイルスに反応して体内で作り出されるものです。

つまり、感染の経験があれば血中に存在する可能性があります。

抗体検査が陰性であればC型肝炎ではありません。(潜伏期間の場合は別です)

陽性の場合は、現在感染しているか過去に感染していたことになるため、さらにHCV RNA検査で血中のHCVの遺伝子(RNA)の有無を調べます。

また、肝炎により肝臓がどれほど傷害を受けているかを評価するために、ASTやALTなどの項目を確認します。

HCV-RNA検査

HCVRNA検査はウイルスそのものを検出する検査で、こちらも陽性であれば現在感染していることになります。

抗体が陽性でRNAが陰性であれば、かつて感染したがウイルスが消失した、もしくは、抗体検査偽陽性のどちらかと考えられます。

| HCV 抗体検査 | HCV RNA検査 | |

| 非感染者 | 陰性 | 陰性 |

| 過去に感染 | 陽性 | 陰性 |

| 現在感染 | 陽性 | 陽性 |

C型肝炎の治療

CVを体内から排除することが、もっとも根本的な治療になります。

以前はインターフェロンと呼ばれる注射薬を使用した治療が行われてきました。

日本では2014年9月から、飲み薬だけの治療「インターフェロンフリー」治療が始まり、現在では、C型肝炎の抗ウイルス治療の主流となっています。

ウイルスの型や肝炎の進行度、過去の治療歴の有無などを元に以下の薬剤が選択して投与されています。

| 治療に使用する薬剤 | 治療週数 |

|---|---|

| ソホスブビル・レジパスビル配合錠 (ハーボニー) |

12週 |

| グレカプレビル・ピブレンタスビル配合錠 (マヴィレット) |

8週または12週 |

| ソホスブビル・ベルパタスビル配合錠 (エプクルーサ) |

慢性肝炎・代償性肝硬変・非代償性肝硬変に対して12週 再治療に対してリバビリンと併用で24週 |

上記の治療では、インターフェロンと比較して副作用が少ないため、インターフェロンが使えなかった方でも短期間で安全に治療が可能になりました。

それぞれの薬剤には特徴があるため、患者様の状態や現在服用中の薬などを踏まえ、薬剤を選択します。

患者様の中には、インターフェロンフリー治療でもHCVを排除できない方もいます。

そのような方には、「肝庇護療法(かんひごりょうほう)」というグリチルリチン配合剤の注射やウルソデオキシコール酸の内服によって肝機能を正常に保つ方法を実施することがあります。