肝癌とは

肝臓にできるがんの総称です。

肝臓にできるがんの総称です。

中でも、肝臓の主な細胞である肝細胞ががん化したものを肝細胞癌と呼びます。

なお、日本で発生する肝臓癌の90%以上は肝細胞癌です。

そのため、一般的には「肝臓癌」とは「肝細胞癌」のことを意味します。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれることもある程、自覚症状を示しにくい臓器です。

そのため、炎症やがんの初期では症状を感じることはほとんどなく、定期検診や人間ドック、他の病気での検査時に異常を指摘されることも少なくありません。

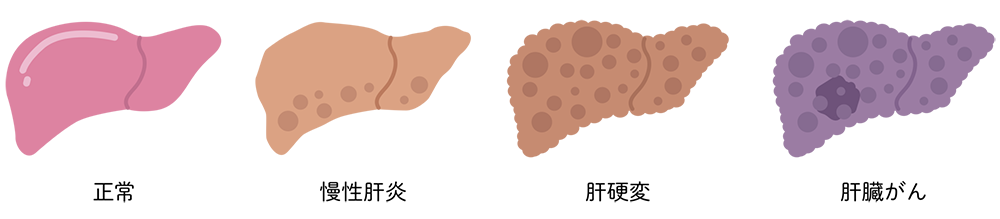

また、肝癌の原因には、さまざまな肝炎による慢性的な炎症や肝硬変が関係しているとされています。

そのため、健康診断などで異常を指摘された場合は早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。

肝癌に初期症状はある?

初期には自覚症状がほとんどありません。

初期には自覚症状がほとんどありません。

進行すると、腹部のしこりや圧迫感、痛みなどが出現します。

さらに進行すると、肝不全の症状が出現し、腹水や黄疸、肝性脳症などの症状がみられます。

また、肝癌に至る前の段階で、慢性肝疾患(脂肪肝、B型、C型ウイルス性肝炎、アルコール性肝障害など)を伴っていることが多くあります。

そのため、慢性肝疾患が原因で肝機能が低下することで、むくみやかゆみ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、倦怠感などの症状が出現していることもあります。

肝細胞癌の原因

肝癌の原因には、肝炎による慢性的な炎症が関係しているとされています。

慢性的な炎症により肝細胞の破壊と再生が繰り返されることで肝臓が硬くなっていき、やがて肝硬変へと至ります。

その過程で、遺伝子の突然変異が積み重なり、肝細胞癌が発生します。

このような遺伝子異常は、長期かつ大量の飲酒による肝細胞の障害でも起こります。

さらに、脂肪肝の場合も肝臓に炎症が起こり、がんが発生することが知られています。

また、男性の方や高齢の方、喫煙なども肝細胞癌のリスク因子です。

健康診断などで異常を指摘された場合は早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。

肝癌になりやすい人とは

日本における、肝癌の主な原因はB型、C型肝炎ウイルスへの感染によるものです。

最近増加しているのは、アルコール性肝硬変やNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の脂肪肝や肝硬変からの発症です。

以上のような方は、定期的な検査や適切な治療を受けましょう。

肝癌の検査と診断

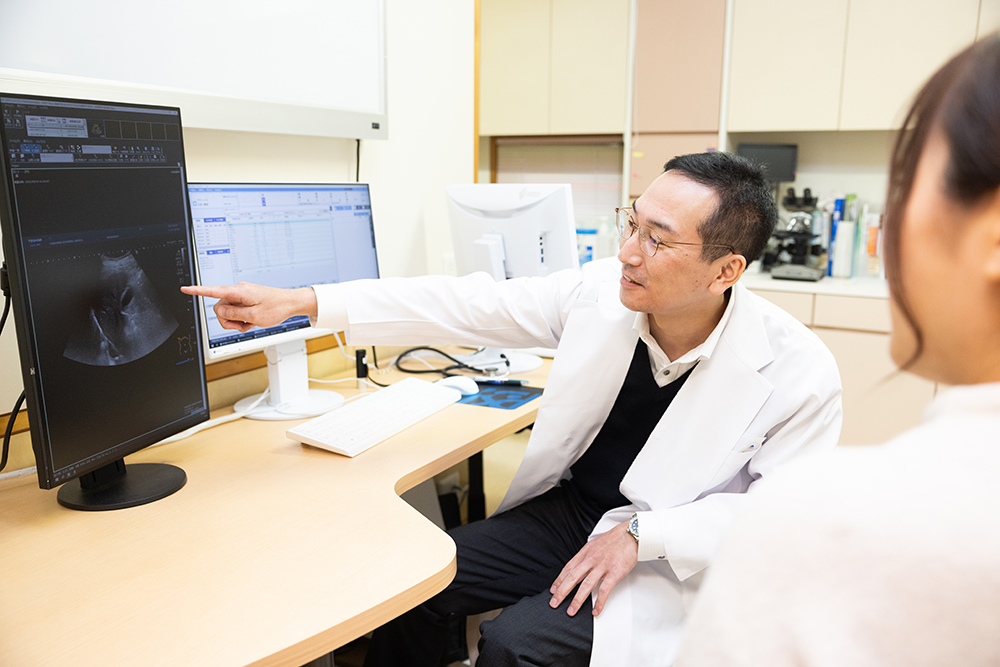

肝癌が疑われる場合、はじめに問診、超音波(エコー)検査が行われます。

肝臓内でのがんの広がりや遠くの臓器への広がりを見るためのMRIやCT検査、血液検査でわかる腫瘍マーカーなどを組み合わせて総合的に判断し診断します。

また、腫瘍が見つかった場合、良性か悪性かの判断や肝細胞癌とその他の癌の鑑別のために生検によって組織を採取して診断を行います。

超音波(エコー)検査

臓器によって反射した超音波を、画像化して観察する検査です。

がんの個数や大きさ、がんの広がり、肝臓の形や状態、腹水の有無などを調べます。

ただし、がんの場所や皮下脂肪が厚い場合は、十分な検査が行えないことがあります。

CT検査、MRI検査

| CT検査 | X線を使って体の断面を画像化することで、がんの分布や転移、周囲の臓器への広がりを調べるために行います |

|---|---|

| MRI検査 | 強力な磁力と電波を使い、磁場を発生させることで、体の内部の断面をさまざまな方向から画像化します X線を使わないため、放射線被ばくがありません |

腫瘍マーカー

がん細胞やがん細胞に反応した細胞によって作られる、特徴的なタンパク質などのことを腫瘍マーカーと呼びます。

腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や診断後の経過、治療の効果の確認に活用します。

肝細胞癌では

- AFP

- PIVKA-Ⅱ

- AFP-L3分画

を測定します。

腫瘍が小さい場合は、腫瘍マーカーを2種類以上測定することが推奨されています。

確定診断にはその他の検査の結果も併せて、医師が総合的に判断します。

血管造影検査

太ももの付け根の動脈から細い管(カテーテル)を差し込んで、血管を通って、肝臓の状態直接観察します。

一般的には、後述する治療(動注療法、化学塞栓療法)を一緒に行います。

エコーガイド下肝腫瘍生検

腫瘍の性質が分かりにくい場合には、エコーの画像を見ながら、皮膚上から細い針を刺し腫瘍の一部を採取することがあります。

PET-CT

悪性度の評価や転移の判断を行います。

肝内病変の評価には適しません。

肝細胞癌のステージ

ステージは、がんの進行の程度を示します。

肝細胞癌のステージ分類には、国際的な分類(国際対がん連合:UICC)と国内の分類(肝癌取扱い規約)があります。どちらも基本的には、肝内の病変の状態(T因子)、肝臓周辺のリンパ節の転移の有無(N因子、N1:転移あり)、そして遠隔転移の有無(M因子、M1:転移あり)に基づいていますが、分類によるステージが一致しない場合もあります。

ステージの話の際には、使用している分類法に留意する必要があります。

また、肝細胞癌の治療は、患者の肝機能に大きく左右されるため、Child-Pugh分類を用いて肝障害の程度も評価します。

UICC TNM分類(第8版)によるTNM分類

| T | N | M | |

|---|---|---|---|

| Stage I A | T1a | N0 | M0 |

| Stage I B | T1b | N0 | M0 |

| Stage II | T2 | N0 | M0 |

| Stage III A | T3 | N0 | M0 |

| Stage III B | T4 | N0 | M0 |

| Stage IV A | T1~4 | N1 | M0 |

| Stage IV B | T1~4 | N0~1 | M1 |

T1a: 2cm以下,単発

T1b: 2cm超,単発,血管侵襲なし

T2: 2cm超,多発,血管侵襲あり,または 5cm以下,多発

T3: 5cm超,多発

T4: 門脈もしくは肝静脈の大分枝への浸潤, 胆嚢以外の隣接臓器への直接浸潤,

または 臓側腹膜を貫通

原発性肝癌取扱い規約(第6版)による進行度分類

| T | N | M | |

|---|---|---|---|

| Stage I | T1 | N0 | M0 |

| Stage II | T2 | N0 | M0 |

| Stage III | T3 | N0 | M0 |

| Stage IV A | T4 | N0 | M0 |

| T1~4 | N1 | M0 | |

| Stage IV B | T1~4 | N0~1 | M1 |

T: ①腫瘍個数:単発,②腫瘍径:2cm以下,③脈管侵襲なし,のうち、

T1: 3項目全て合致,T2: 2項目合致,T3: 1項目合致,T4: 全て合致せず

Child Pugh分類

| 1点 | 2点 | 3点 | |

|---|---|---|---|

| 脳症 | ない | 軽度 | ときに昏睡 |

| 腹水 | ない | 少量 | 中等量 |

| 血清ビリルビン値(mg/dl) | 2.0未満 | 2.0~3.0 | 3.0超 |

| 血清アルブミン値(g/dl) | 3.5超 | 2.8~3.5 | 2.8未満 |

| プロトロンビン活性値(%) | 70超 | 40~70 | 40未満 |

Child-Pugh分類: 各項目のポイントの合計点で分類する

A 5~6点, B 7~9点, C 10~15点

肝癌の治療

治療には、カテーテルで癌細胞の栄養血管をつめてしまう「肝動脈塞栓療法」、熱で癌を焼く「ラジオ波熱焼灼療法」、分子標的薬などの化学療法、手術などがあります。

治療には、カテーテルで癌細胞の栄養血管をつめてしまう「肝動脈塞栓療法」、熱で癌を焼く「ラジオ波熱焼灼療法」、分子標的薬などの化学療法、手術などがあります。

血液検査の検査値や肝細胞癌の個数、大きさ、部位などに合わせて治療方法を考慮します。

また、治療により肝機能の悪化を招くので、治療をしつつも肝機能が保てるようにバランスを取ることで、生存率の上昇を図ります。

肝臓は全身に関わる臓器であるため、専門医でなければ診断・治療が難しい疾患の一つと言えます。

肝動脈化学塞栓療法(TACE)

鼠径部などの動脈からカテーテルを穿刺・挿入し、血管造影をしながら先端を肝動脈まで挿入します。

「肝細胞がんに取り込まれやすい造影剤」と「細胞障害性抗がん薬」を混ぜたものを注入後、肝動脈を詰まらせる塞栓物質を注入します。

「細胞障害性抗がん薬」によりがん細胞の増殖を抑制し、肝動脈を詰まらせることで、がんへの血流を減少、死滅させます。

動注化学療法

TACEが困難か、危険性が高い場合に行われる治療方法で、肝動脈の中にカテーテルを留置し、抗癌剤を注入します。

抗がん剤を1回で注入する方法と機器を使用して持続的に注入する方法があります。

高周波凝固療法(ラジオ波)

肝細胞癌の穿刺局所療法として推奨されている方法で、特殊な針を腹部の皮膚上から癌に直接刺し、通電して局所的がんを焼灼死滅させる治療法です。

焼灼時間は10〜30分程度かかります。

腹痛や発熱、出血などの合併症が起こることや針を刺した場所の痛みが生じることもあります。

エタノール注入療法(PEIT)

特殊な針を腹部の皮膚上から癌に直接刺し、100%のエタノール液(無水エタノール)を注入して、がん細胞を壊死させます。

エタノールには、たんぱく質を凝固させる作用があるため、その作用によって、がんを死滅させます。

多量にエタノールが注入されることで、正常な肝臓の細胞にも悪影響を与える可能性があります。

マイクロ波凝固療法(MCT)

エコーで観察を行いながら、マイクロ波電極をがんに穿刺し、マイクロ波で熱を発生させて(電子レンジの加熱で用いられるものと同じ原理)、がんを凝固・死滅させる方法です。

手術

手術を行うかどうかは、評価基準により肝機能の評価が良い場合、切除後に肝臓をどれだけ残せるかによって判断します。

以下のような手術が実施されます。

| 手術 | 概要 |

|---|---|

| 肝切除 | 癌とその周囲の肝臓組織を取り除きます 肝切除を実施する基準として多くの場合、がんが3個以下で、肝臓にとどまっている場合に行います ただし、腹水がある場合は、肝切除後に肝不全(肝臓が機能しなくなること)になる危険性が高いため、通常は肝切除以外の方法を選択します |

| 肝移植 | 肝臓を全て取り出し、肝臓を移植する手術です 日本では、生体肝移植(近親者から肝臓の一部を提供してもらう)が主に行われています |

肝癌の余命や生存率について

肝細胞がんの生存率は、他のがんに比べて低いことが特徴です。 また、多くのがんでは治療による根治が完了し、その後5年間再発せずに経過できれば「治癒した」と判断できます。

しかし、肝細胞がんの場合、肝炎や肝硬変などによる肝臓への障害がある限り、新たにがんができる可能性が十分にあります。

そのため、例え年月が経過しても、「治癒した」とは言い難いがんです。

肝臓がんのステージと5年生存率は以下の通りです。

| 病期(ステージ) | 症例数 | 5年生存率 |

|---|---|---|

| Ⅰ期 | 2,330 | 59.1% |

| Ⅱ期 | 1,658 | 36.1% |

| Ⅲ期 | 1,288 | 16.6% |

| Ⅳ期 | 411 | 3.0% |

| 全病期 | 5,781 | 38.6% |

※対象データは、診断年:2005年~2009年の5年間とした

全国がん(成人病)センター協議会の生存率共同調査