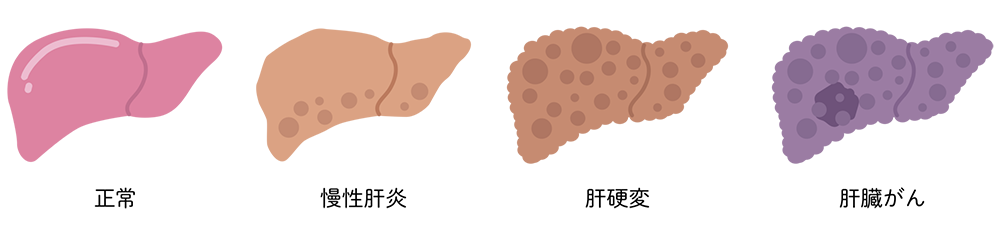

肝臓の機能が低下する「肝硬変」

肝硬変は慢性肝疾患により、炎症が生じたことで、炎症を修復する過程でできる線維組織が肝臓内に増え、肝臓が硬くなった状態です。

肝硬変は慢性肝疾患により、炎症が生じたことで、炎症を修復する過程でできる線維組織が肝臓内に増え、肝臓が硬くなった状態です。

肝硬変がさらに進行すると、肝がん、肝不全(肝臓として機能できなくなる状態)へと進展し、死に至ることもあります。

また、さまざまな症状を引き起こすことで、治療も困難になっていきます。

肝硬変のグレードによる分類

肝硬変の治療方法は、 Child-Pugh分類(チャイルド–ピュー分類)を用いて重症度によって分類し、決定します。

下記表の判定基準に沿って検査結果を判定していき、5項目の合計点数から3段階(グレード)に分類します。

| 表1 Child-Pugh分類のためのスコア | |||

|---|---|---|---|

| 判定基準 | 1点 | 2点 | 3点 |

| アルブミン(g/dL) | 3.5超 | 2.8以上3.5以下 | 2.8未満 |

| ビリルビン(mg/dL) | 2.0未満 | 2.0以上3.0以下 | 3.0超 |

| 腹水 | なし | 軽度 コントロール可能 | 中等度以上 コントロール困難 |

| 肝性脳症(度) | なし | 1~2 | 3~4 |

| プロトロンビン時間活性値(%) | 70超 | 40以上70以下 | 40未満 |

GradeB(中等度):7~9点

GradeC(高度):10~15点

代償性肝硬変と非代償性肝硬変

肝硬変は程度により、「代償性肝硬変」と「非代償性肝硬変」に分かれます。

| 代償性肝硬変 | 肝硬変の初期症状が出ている段階 肝機能がなんとか保たれており、症状は現れないことが多い |

|---|---|

| 非代償性肝硬変 | 食欲不振や疲労感が出ることもある 肝機能を補えない程度にまで悪化しており、黄疸や腹水などの症状が出現する |

非代償期に進行させないために治療を行うことが大切です。

肝硬変の症状

初期の段階では、あまり症状が出現しませんが、疲労感や食欲不振といった症状が出ることがあります。

しかし、これらの症状は肝硬変による症状と気づかずに放置されることも多いです。

さらに肝硬変が進行すると、下記のようなさまざまな症状がみられます。

黄疸

通常は肝臓で代謝される黄色い色素の「ビリルビン」が、代謝できないことで体内で増加し、白目や皮膚が黄色くなります。

腹水

血液が肝臓に流入しにくくなることや肝機能が低下することで、肝臓で作るタンパク質が減少し、血液中のタンパク質(アルブミン)も減少してしまうため、お腹に水が溜まり腹水が生じます。

こむらがえり

痛みを伴う手足の痙攣が起きます。

脱水や筋肉内の代謝異常などが原因とされています。

羽ばたき振戦

鳥が羽ばたくように手が震えます。

脳機能が低下して本来であれば肝臓で除去される有害物質が脳に達することで現れる肝性脳症の症状のひとつです。

女性化乳房

通常は肝臓で分解される女性ホルモンが十分に分解できないために、乳腺が発達してしまいます。

薬剤が原因で起こることもあります

睾丸萎縮

女性ホルモンが高くなるため、その影響で睾丸が小さくなることがあります

手掌紅斑

手のひらの両側(親指と小指の付け根)に赤い斑点ができます。

くも状血管拡張

肝能低下により分解されなかった女性ホルモンの影響で毛細血管が拡張することで、首や前胸部、頬などに赤い斑点のようなものがみられます。

腹壁静脈拡張

肝硬変になり血液の流れが変わってしまい、へその周りの静脈に流れ込み血管が太く拡張した状態です。

肝硬変の原因

肝硬変の原因になるものは以下の通りです。

- 肥満

- アルコール過剰摂取

- インスリン抵抗性

- ウイルス持続感染:B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス

- 遺伝性疾患(ウイルソン病、ヘモクロマトーシスなど)

- 自己免疫:自己免疫性肝炎、原発性硬化性胆管炎、原発性胆汁性胆管炎

- 薬物性

- その他(中毒性、肝炎ウイルス以外の感染症など)

肝硬変の検査

肝硬変を診断するための検査にはいくつかの方法があります。

代表的な方法は以下の通りです。

血液検査

- アルブミン値:肝臓で作られる代表的なタンパク質で、肝硬変になると多くの場合、3.5 g/dL以下に低下します。

- コリンエステラーゼ:アルブミンと同様肝臓で作られるタンパク質で、肝硬変では低下します。

- 血小板:止血の時に活躍する血球です。肝臓の線維化が進行すると徐々に血小板数が減少していき、肝硬変ではおよそ10万 /μL以下への低下が目安とされています。

- アンモニア:肝臓で分解されますが、肝硬変では分解能力が低下するため血液中に増加します。

- 総ビリルビン:ビリルビンは黄色い色素で総ビリルビンは黄疸を表す指数です。肝臓の機能が低下すると上昇します。

- プロトロンビン時間:血液が固まる時間を示します。肝硬変により肝機能が低下すると血液凝固因子が減少するためプロトロンビン時間が延長します。

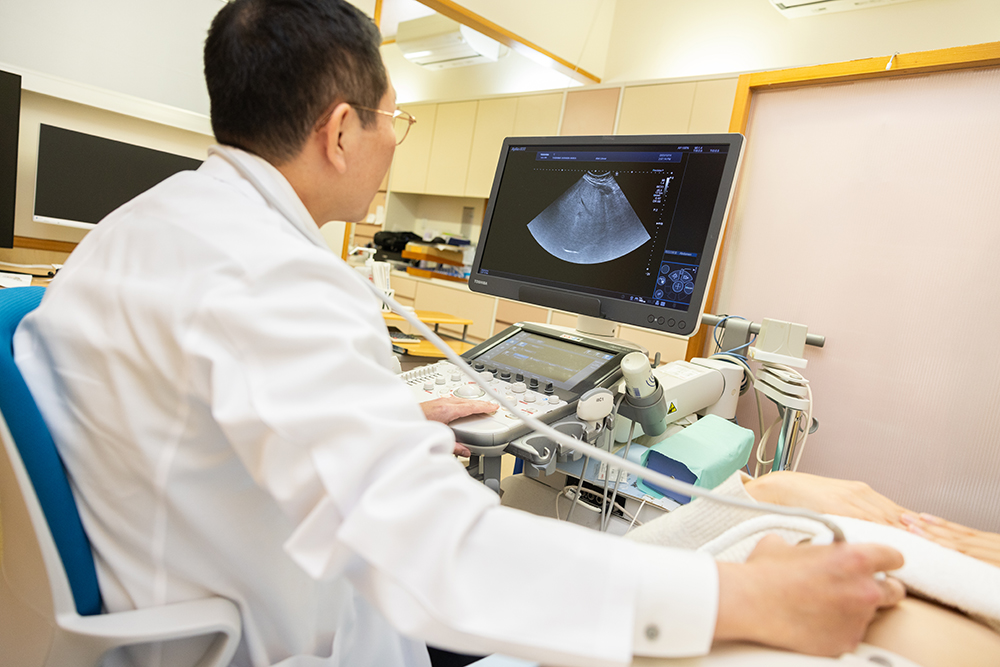

腹部エコー検査

肝硬変が進行すると肝表面の凹凸が明確となり、肝臓の内部が粗く映し出されます

肝硬変が進行すると肝表面の凹凸が明確となり、肝臓の内部が粗く映し出されます

腹水の有無や脾臓腫大の程度なども判別できます

肝硬変かどうかを腹部超音波でもある程度は診断できますが、血液検査などとも組み合わせます。

肝硬変の治療

肝硬変の重症度や原因などによりさまざまな治療が行われます。

肝機能の悪化の食い止めや現状を維持することを目標に治療することが多いです。

代償性肝硬変と非代償性肝硬変、それぞれで治療の方針が変わってきます。

| 肝硬変の種類 | 治療方針 |

|---|---|

| 代償性肝硬変 | 肝硬変に至った原因(ウイルス性、アルコール性、非アルコール性、自己免疫性など)に対する治療を原則的には行います 日常生活に支障がない場合は、栄養バランスの良い食事の摂取や適度な運動を行うなど、生活習慣を改善します |

| 非代償性肝硬変 | まずは、代償期の状態へと戻すために、腹水や食道静脈瘤、肝性脳症といった合併症の治療を行います 代償期と同様、栄養バランスの良い食事摂取を行い、栄養状態の改善を図ります また、過度な安静は筋肉量の減少や肥満につながることから、安静が必要な場合以外は、日常生活の活動を制限する必要はありません |

肝硬変は治る?生存率と余命

以前は、肝硬変への治療は困難であり、徐々に進行して肝不全になるとされていました。

以前は、肝硬変への治療は困難であり、徐々に進行して肝不全になるとされていました。

しかし、近年では初期段階の肝硬変であれば、その原因が除去できれば治癒することがわかっています。

ただし、予後は10年で約50%、特に非代償期肝硬変の予後は5年で25%とされよいものではなく、専門医による適切な治療が不可欠です。

高松市の屋島おおはら内科・消化器クリニックでは、日本肝臓学会から認定を受けた肝臓専門医が責任を持って担当いたします。

ぜひ一度ご来院ください。